Blog Il nostro inno non è il più bello del mondo ma un inno non si sceglie, si eredita – bello o brutto che sia – da una tradizione. E l'inno di Mameli è figlio di quel classicismo democratico-risorgimentale che diede all’Italia il suo Vangelo: “I Sepolcri” di Foscolo, splendida tavola dei valori per un paese civile, laico e fondato su un’etica della memoria. Nella quale mi riconosco nonostante tutto. Nonostante Mussolini e Andreotti, nonostante Gelli e Sindona, nonostante Feltri e Salvini

«Che schiava di Roma Iddio la creò…»: e scattavano, qualche anno fa, il dito medio di Bossi, i rutti e le flatulenze dei suoi seguaci, oggi invece (quanti miracoli sulla via di Damasco!) da separatisti diventati italianissimi, anzi: “prima gli italiani”. Piroette del trasformismo italico; e reciproca attrazione di due retoriche solo apparentemente contrapposte: quella delle “piccole patrie” (e non solo la Padania, anche la Trinacria sbandierata al suon di marranzani dal sicilianismo vittimistico e querimonioso!) e quella della Patria con la P maiuscola, coi confini sbarrati e vigilati da Enrico Toti con la stampella e Salvini con l’arancino.

L’avevano inventata i poeti, l’Italia; e cinque secoli dopo Dante fu ancora un pugno di poeti, gli uomini del Risorgimento, a incaricarsi di realizzarla. Bene, male? E l’Italia di Cavour e dei Savoia era quella sognata da Mazzini? Certamente no. Perciò oggi occorre farsi delle domande: su una unità nazionale sempre più sfaldata, sui miti e sui riti che per più d’un secolo l’hanno consacrata e oggi dicono poco non solo agli zotici padani ma alle giovani generazioni, sempre più immemori, sempre più indifferenti (oppure sempre più apolidi, sempre più – beati loro – cittadini del mondo); ma anche su cosa significhino, quella identità, quella bandiera, quell’inno, in un mondo globalizzato, in un Occidente americanizzato, in una realtà in cui le carte geografiche si sono polverizzate nella “rete”.

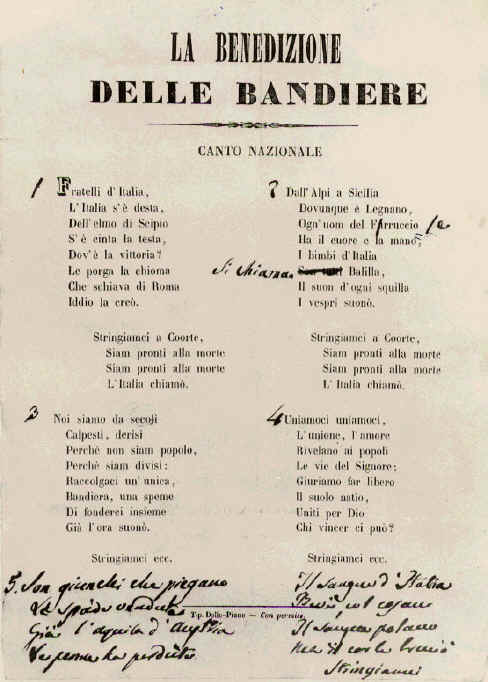

La prima copia stampata dell’inno, Genova 1847

E partiamo proprio da Mameli e da quell’inno, partiamo da Roma di cui saremmo “schiavi”: era il mito della Roma repubblicana di Catone e dei Gracchi, per gli uomini che facevano l’Italia e avrebbero voluto farla repubblicana e democratica; e per i martiri della Repubblica romana di Mazzini e di Mameli, per il loro sogno di libertà, autodeterminazione, pace tra i popoli. Ma la politica (questa politica!) pretende oggi di dettare la storia, di riscriverla per legittimare l’esistenza – e gli spropositi – di un’élite onnivora e arrogante. Lo chiamano revisionismo: e c’è chi riabilita i “ragazzi di Salò”, c’è chi beatifica i briganti filoborbonici, c’è chi confonde Garibaldi con Jack lo squartatore.

Manifesto propagandistico del 1910

C’è anche chi, con intenti meno bellicosi e del tutto legittimi, sostiene soltanto che l’inno di Mameli è brutto, che il suo lessico è enfatico e obsoleto, la sua musica una stucchevole marcetta. D’accordo: il nostro inno nazionale non è dei più belli: l’elmo di Scipio, la coorte (con due O, ricordiamolo!) e tutto quel corredo di simboli pugnaci ci lasciano interdetti. Ma che dire del più bell’inno, della “Marsigliese” che tutti invidiamo, quando invita a marciare affinché “un sangue impuro” (quello – diciamolo pure – dei dissidenti) “fecondi le nostre zolle”? Roba da Germania hitleriana, o da Cina di Mao!

E invece no: i linguaggi vanno storicizzati; e quello di Mameli è comunque figlio di quel classicismo democratico-risorgimentale che diede all’Italia il suo Vangelo: “I Sepolcri” di Foscolo, splendida tavola dei valori per un paese civile, laico e fondato su un’etica della memoria. Insomma, tutto ciò che l’Italia, ahilei, non è. E un inno non si sceglie come al festival di Sanremo, ma si eredita – bello o brutto che sia – da una tradizione. Nella quale, per quanto mi riguarda, mi riconosco nonostante tutto: nonostante Mussolini e Andreotti, nonostante Gelli e Sindona, nonostante Riina e Berlusconi, nonostante Feltri e Salvini.

Commenti