Blog Il commissario Maigret, per il suo creatore Georges Simenon, era un «raccommodeur de destinées», capace di vivere la vita di chiunque, di identificarsi con tutti. Aggiungerei: di ripararla, di darle un senso. Il mio ultimo libro "Scrivere a destra", narra di destini di scrittori fascisti - o dimenticati o lesti a sbarazzarsi di quella zavorra - da “accomodare”, da sottrarre alla damnatio memoriae riportando alla luce “versi d’amore e prose di romanzi” spesso notevoli e coraggiosi

Quando mi chiedo il senso e lo scopo del mio mestiere di accanito lettore e modesto interprete di testi letterari, mi capita di pensare alla definizione che del suo mestiere dava Jules Maigret, il mitico commissario di Georges Simenon. Eccola: «raccommodeur de destinées». Cito: «e immaginava un uomo di infinita saggezza, e soprattutto pieno di comprensione, al tempo stesso medico e sacerdote, un uomo in grado di intuire con un’occhiata il destino delle persone. […] Una specie di accomodatore di destini, e non solo perché intelligente. […] Ma perché era capace di vivere la vita di chiunque, di identificarsi con tutti». Aggiungerei: di ripararla, di darle un senso. E infatti Maigret si identifica a tal punto coi suoi inquisiti e le loro ragioni da determinarne a suo modo il destino, da sanarlo, magari fino a lasciar libero un colpevole se il suo crimine è giustificato, se non dal diritto, da un elementare, compassionevole, solidale senso di giustizia.

Statua in omaggio a Maigret (1966), opera di Pieter d’Hont a Delfzijl, in Olanda

E che altro fa, o dovrebbe, il critico letterario? Legge opere tra le cui righe palpitano esistenze, furori ed errori, tormenti ed estasi, miserie e splendori, e le sfiora con umiltà, tentando di dare un senso a quelle contraddizioni, un nome a quella disperata bellezza. Indaga l’incrociarsi, lo sbandare, il deragliare, infine lo sfolgorare in effimeri e abbacinanti fulgori, di quei destini, di quelle vite estinte in cumuli di vecchie carte. Scruta gli scambi che scattano fortuiti nella notte, facendo scartare quelle vite e quelle scritture sui binari della fama o della perdizione, della consacrazione o dell’oblio, d’una conquistata perfezione o d’una impervia, solitaria, malaccetta sperimentazione. Rende giustizia ad opere in cui si è cristallizzata – e chiede di affiorarne, di essere riconosciuta e fatta rivivere – un’esistenza.

Ho scritto degli anarchici, delle mistiche, del loro caparbio scommettersi contro il mondo o fuori dal mondo, ho scritto di vite a perdere di reietti o di eretici consegnate a carte gualcite, disperse nei desolati archivi della memoria, ho scritto persino dei trapassati, pallidamente baluginanti nelle scritture dei viventi. Ora ho osato la più impopolare esplorazione: ho provato a “scrivere a destra” con la mano sinistra, a scrivere – da antifascista curioso e dilemmatico – dei fascisti, di quegli scrittori che per aver vagheggiato una funebre chimera sono stati dannati all’oblio dal tribunale dei vincitori.

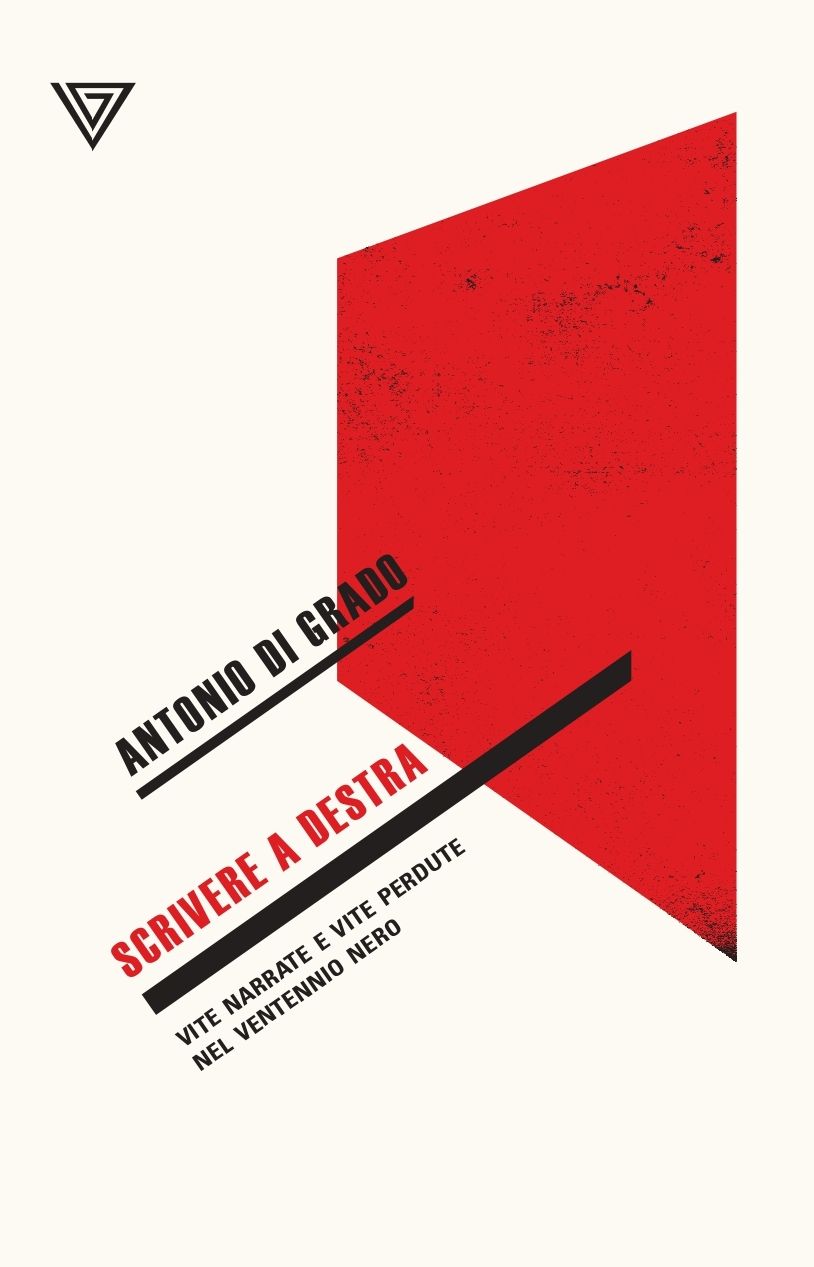

Scrivere a destra è il titolo di questo mio ultimo libro, pubblicato dall’editore romano Giulio Perrone, fitto di nomi da catalogo vintage sgualcito come una camicia nera nascosta in fretta il 25 aprile 1945: nomi di scrittori ignoti o dimenticati come Ricci, Garrone, Gallian, Ugolini, Pettinato, Sarfatti, Fracchia, Puccini, Masino, Emanuelli, Frateili, Rimanelli, Soavi e tanti altri, o ben noti come Ungaretti, Vittorini, Brancati, Alvaro, Bontempelli, Malaparte, ma lesti a sbarazzarsi di quella zavorra, a esorcizzare quello spettro che tuttavia li aveva segnati con un marchio di cupa irrequietezza. Per non dire d’un Pirandello del cui ostinato fascismo anche in accademia si resiste a prendere atto.

Destini per l’appunto da “accomodare”, da sottrarre alla damnatio memoriae riportando alla luce “versi d’amore e prose di romanzi” spesso notevoli e coraggiosi. E scriverne è stato come camminare sul filo, tentando come una spericolata acrobazia di tenere insieme una coscienza fermamente avversa alle dittature d’ogni stampo e alle oscene retoriche d’ogni regime con la doverosa curiosità e l’interesse che ogni laico, ogni spirito libero dovrebbe nutrire per l’altro da sé, per quei destini segnati, per la bellezza ignorata che la loro affranta scommessa generò. E allora si rischia d’essere “a Dio spiacente e a’ nemici sui”, sgraditi all’una e all’altra delle tifoserie l’una contro l’altra armate.

Condizione questa, credo, necessaria a chi non creda più alla divisione manichea (ricordate Vittorini?) in “uomini e no”; a chi viceversa è convinto che oggi come ieri si sia tutti dei Fabrizio del Dongo di Stendhal, persi nel frastuono e nell’orrore d’una Waterloo in cui, tentando invano di scrutare nel pieno della mischia, ad altezza d’uomo e non dall’Olimpo degli dei o dalla collina degli strateghi, a quali esiti si orientino la battaglia e la storia, non si vedano che polvere e sangue, confusione e ottusa ferocia.

Ceramica Rometti del 1931, oepra di Corrado Cagli, Museo Magi 900 di Bologna

Già, confusione, quando tutte le insofferenze si sovrappongono e si incrociano. Come allora: quando nelle stesse riviste, nelle stesse cordate intellettuali convivevano Soffici e Salvemini, Gobetti e Prezzolini, Borgese e Marinetti; quando nell’alveo aperto e indiscriminato del ribellismo sansepolcrista confluirono nazionalisti e socialisti, anarchici e vecchio notabilato conservatore; quando sia Mussolini che Gramsci andavano a scuola di Oriani e di Gentile; quando il “fascismo di sinistra” dei giovani dell’“Universale” e il corporativismo di Ugo Spirito ammiccavano più ai Soviet che alle adunate in orbace.

Ma in quel caos, oggi come allora, non è a noi studiosi o semplici frequentatori di letteratura, non è a noi “accomodatori di destini”, che tocca giudicare e destinare agl’Inferi o agli Elisi, ma piuttosto ci è riservato il compito di capire, di cercare e conferire un senso, di sottrarre alle acque soporifere del Lete o alla hybris dei vincitori di sempre il mistero violato, ovunque s’annidi, d’ogni preziosa esistenza, d’ogni residua bellezza.

Scrivere a destra. Sottotitolo: Vite narrate e vite perdute nel ventennio nero. E che le gerarchie e i dogmi del “canone” vadano finalmente in malora. Che s’impari che tra le due guerre non ci furono solo l’ermetismo e “Solaria”, la riflessione concessa a Benedetto Croce e quella incarcerata di Antonio Gramsci, ma una vastissima rete di dibattiti, opere, congetture e visioni che né il fascismo né l’antifascismo costrinsero o convinsero a trovarvi requie e ragione.

Commenti