Blog La gente lo conosceva come Francesco, il servizio sanitario nazionale come Andrea Bonafede, solo il vero Bonafede sapeva che era Matteo Messina Denaro, il boss mafioso latitante da 30 anni. Tante identità che pirandellianamente sottintendono un desiderio di palingenesi interiore? Chissà. Intanto la sua terra fatica a sconfessarlo e come nel sequel di Johnny Stecchino afferma: l'identikit? "Non gli somigghia pe' gnente"

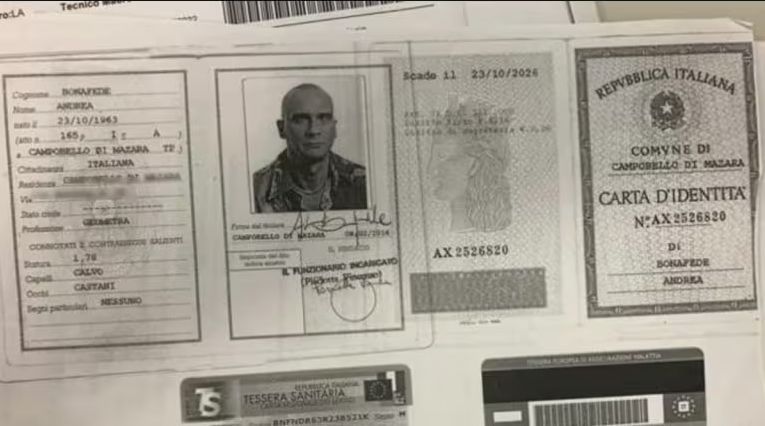

Da una settimana l’Italia si scandalizza perché il super-boss mafioso Matteo Messina Denaro, latitante da 30 anni, alla fine viveva sotto falsa identità nei pressi di casa sua, a Campobello di Mazara, a pochi chilometri da Castelvetrano. Nelle lettere all’ex sindaco di Castelvetrano Antonio Vaccarino (ribattezato Svetonio) lui si firmava Alessio, la gente di Campobello lo conosceva come Francesco (toh, il nome del padre, iniziatore della stirpe mafiosa), il servizio sanitario nazionale lo conosceva come Andrea Bonafede, solo il vero Bonafede lo conosceva come Matteo Messina Denaro. Come ha confessato lo stesso Bonafede alla sua ex compagna, “iddu” gli aveva chiesto l’identità e se “iddu” ti chiede l’identità tu che fai ti sottrai ai desiderata del boss mafioso più ricercato d’Italia? Non è ipotizzabile. Certo, era più ipotizzabile che potessero riconoscerlo quelli che a Campobello e dintorni avevano la “ventura” di incontrarlo, così come gli operatori e le persone che frequentavano la clinica La Maddalena di Palermo, dove il boss è stato catturato. Dopo tutto il colonello dei Ros dei Carabinieri, il catanese Lucio Arcidiacono che ha condotto l’operazione della cattura, pur non avendolo mai visto fisicamente prima di allora, l’ha riconosciuto immediatamente.

La carta di identità contraffatta di Andrea Bonafede

Non c’è dubbio che l’occhio allenato dell’inquirente non è cosa di tutti, ma gli identikit che tutti noi abbiamo visto in questi anni restituiscono oggi una somiglianza disarmante. Ma il siciliano medio, si sa, in questo processo (ri)conoscitivo è un po’ “disattento” (solo un uomo del Nord, testimone oculare nei pressi di Agrigento, permise nel 1990 il riconoscimento dei killer del giudice Rosario Livatino), senza per questo sottovalutare la forza condizionante della paura di ritorsioni violente, che è in fondo il vero motivo per cui le mafie in Italia sono vive e vegete e fanno soldi a palate. Quattro miliardi di euro si stima il patrimonio di Messina Denaro, 40 miliardi il giro di affari di tutta la mafia, il 2% del pil italiano.

Gli identikiit di Mattia Messina Denaro

E poi, diciamolo, in fondo tutti noi vorremo un Andrea Bonafede dietro il quale celarci e vivere “al riparo” dalle nostre responsabilità. Non lo fece, dopo tutto, anche Ulisse dicendo al ciclope Polifemo che lui era Nessuno pur di farla franca? Ora con questo non voglio dire che Omero fu il fondatore del pensiero mafioso (lascio ad altri la facoltà di minchiata fine a sé stessa), ma a noi italiani questa cosa della plurima identità piace, pur di non pagar dazio delle nostre malefatte faremmo carte false. Ora non voglio dire che Mattia Messina Denaro si reputi un novello Vitangelo Moscarda, il protagonista di “Uno, nessuno e centomila” di Luigi Pirandello, uno che non può nascondere a se stesso, più che agli altri, un desiderio di palingenesi e che si vuole liberare dell’ormai ingombrante Gengè (il nomignolo dato dall’ex moglie), usuraio figlio di usurai. Come Matteo, mafioso figlio di mafiosi. Anche da parte sua un desiderio di rigenerazione interiore?

Troppi indizi ha lasciato in giro l’ultimo Messina Denaro, troppo “profumo” (cosa aspettarsi, d’altra parte, da un uomo che ama il lusso e la moda griffata) ha sparso un boss uccel di bosco per tre decenni, tanti i viaggi e gli acquisti documentati, pure i selfie con gli operatori sanitari della clinica dove è stato scovato e lo scambio amichevole di numeri con i pazienti della stessa clinica. Quasi un voler dire agli inquirenti, «io non vi dirò mai “prendetemi” ma se volete proprio prendermi sapete dove trovarmi». Forse la malattia lo ha condizionato nelle sue ultime decisioni, si parla di un rene trapiantato all’estero, e se questa ipotesi è vera un trapiantato non può vivere “clandestino” troppo a lungo.

L’arresto di Mattia Messina Denaro

Come succede spesso in Sicilia, la verve teatrale dell’isola ha trasformato in farsa l’azione epica della cattura e il dramma dell’uomo che si credeva don Vito o quantomeno Michael Corleone ed è finito al 41-bis. E la telenovela del momento, più appetibile per gli amanti del gossip di qualsiasi finto reality, è diventata la commedia-più-commedia. Altro che Marlon Brando e “Il padrino” di Ford Coppola, ben presente nei poster e nei gadget ritrovati nei covi, qui sembra il set del sequel di “Johnny Stecchino”, la più bella parodia della mafia del nostro cinema. E il “non mi somigghia pe’ gnente”, tormentone del riuscito film di Roberto Benigni (al pari de “il pobblema di Palermo… è il tttraffico”), si è trasformato nel virale “l’identikit? Non gli somigghia pe’ gnente” fino all’eclatante “Non sapevo che era lui” di Giovanni Luppino, il commerciante di olive divenuto autista del boss nella trasferta palermitana alla clinica Maddalena, complice “a sua insaputa”, “convinto” di trasportare il signor Francesco sulla sua auto.

Ma non è la paura qui ad essere condannata, ce ne guarderemmo bene, soprattutto in un’isola come la Sicilia che nelle classifiche nazionali della qualità della vita è sempre, regolarmente, senza mai una gioia, agli ultimi posti. Un’isola e un popolo in perenne emergenza di bisogno, quindi ricattabilissimi. E se ancora si capisce la preoccupazione del territorio, soprattutto a Castelvetrano, dove tanta economia emersa alla fine fa capo proprio a Messina Denaro, abile a riciclarsi da killer e stragista vecchio stampo in ricchissimo faccendiere acchiappa-tutto, quello che proprio non si accetta è la mancanza di un’indignazione anche nel momento che dovrebbe essere della soddisfazione collettiva per la cattura dell’ultimo dei boss più sanguinari della mafia siciliana, “figlio” di quel pensiero stragista e terrorista che a Corleone ebbe il suo massimo teorizzatore, e realizzatore, in Totò Riina. Alla fine i commenti della gente comune che ha incrociato i suoi passi o i suoi sguardi con il responsabile di tanti omicidi e di tante stragi, non sono stati del tipo “ah, quell’animale era…” o, che so, “oh Dio mio, avevamo un criminale assassino come vicino”. No, i commenti non vanno oltre il “non ci posso credere, sembrava una persona così gentile e cordiale” o peggio ancora “io non giudico, noi non siamo nessuno per giudicare”.

Il quadro su Matteo Messina Denaro, opera di Flavia Mantovan, ritrovato a casa della madre del boss

Fino all’ormai virale “Hanno sbagliato ad arrestarlo” di un signore di Castelvetrano che ha mandato su tutte le furie l’attore, regista e conduttore Pierfrancesco Diliberto in arte Pif che nella trasmissione “Carta Bianca” di Bianca Berlinguer lo ha mandato a fare in culo più volte in diretta televisiva. Ora l’indignazione di Pif ci sta tutta ma quella frase va vivisezionata perché solo un buon siciliano sa bene che quell’”hanno sbagliato” detto a caldo ad un reporter televisivo è un mix di sentimenti, che vanno dall’“hanno sbagliato ad arrestarlo solo ora e non 30 anni fa, costrigendoci a vivere, noi indifesa gente comune, per altri 30 anni con questo incubo addosso”, al “avete preso uno dei pochi che elargiva lavoro in questa zona martoriata senza, però, aver pronta un’alternativa che dia lavoro a noi indifesa gente comune”.

Quindi, perché esibire acredine, livore, rabbia, rancore verso Matteo Messina Denaro o Francesco o Andrea Bonafede? Alla fine se il mafioso si comporta pure da amico e da buon vicino di casa, perché dargli addosso? La borghesia mafiosa, figlia della massoneria deviata che nel Trapanese (Castelvetrano su tutte) ha da sempre un feudo, come ci ha atrocemente ricordato il procuratore di Palermo Maurizio Di Lucia, lo ha protetto (tra i suoi fiancheggiatori anche l’ex sottosegretario al Ministero dell’Interno Antonio d’Alì condannato a sei anni per concorso esterno in associazione mafiosa). La piccola borghesia non mafiosa del suo territorio non gli ha fatto mai mancare il sostegno morale.

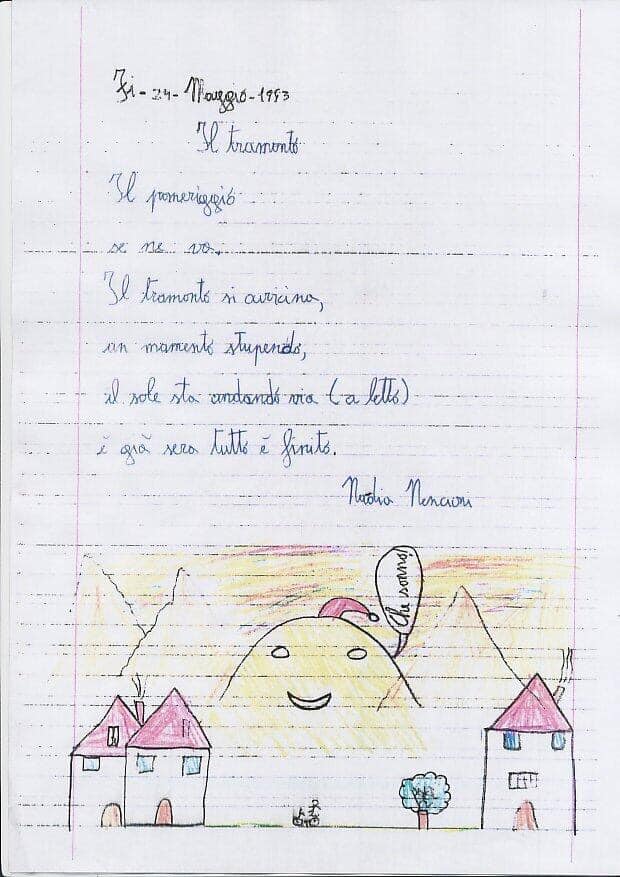

Meno male che non sono tutti a pensarla così. Pesano, e non poco, le parole di mezza scomunica del vescovo emerito di Mazara del Vallo Domenico Mogavero che in maniera netta ha detto che “non si può perdonare tutto” a colui che è stato responsabile, tra i tanti omicidi e mille traffici illeciti, dell’orribile morte di Fabrizio Nencioni (39 anni), della moglie Angela Fiume (31 anni) delle figlie Nadia (9 anni) e Caterina (50 giorni) e di Dario Capolicchio (22 anni), vittime, con 40 feriti, dell’attentato di via dei Georgofili a Firenze il 27 maggio 1993; o di quella ancora più terribile di Giuseppe Di Matteo, torturato e ucciso e disciolto nell’acido a 15 anni a San Giuseppe Jato nel 1996, reo solo di essere figlio del pentito Santino. E contano le manifestazioni dei ragazzi di Campobello di Mazara e di Castelvetrano, speranza in un prossimo futuro di redenzione non solo del Trapanese ma dell’intera Sicilia.

E ripartiamo dalle parole della piccola Nadia Nencioni autrice della poesia “Tramonto”, scritta pochi giorni prima della strage di Firenze. E Tramonto è stato il nome dell’operazione che ha portato all’arresto di Messina Denaro. Dal tramonto di un boss non può che rinascere il sole.

La poesia Tramonto della piccola Nadia Nencioni scritta pochi giorni prima della strage di Firenze

Commenti