Libri e Fumetti E' diventata magistrato con l’idea di occuparsi di minori, e da quando lavora all'Istituto Penale Minorile di Catania si occupa di «un mondo difficile dove lavorare significa dare speranza, un riscatto». Ma la scrittura l'accompagna sin dalla tenera età, una necessità per «per scoprire le cose del mondo». Lo scorso mese la vittoria del premio letterario Vittorini della sua città, che già l'aveva premiata nel 2009 per l'esordio "Tu non dici parole": «Un grande dono, ero già felice di essere in finale»

Simona Lo Iacono ci accoglie nella sua casa di Ortigia. Un’occasione per scambiare due chiacchere e parlare di letteratura (a settembre ha vinto l’ultima edizione del Premio letterario “Elio Vittorini” della sua Siracusa), di scrittura e di lavoro: Simona è magistrato alla Corte di Appello minorile di Catania. Due sono i cardini su cui gira la vita della scrittrice, il forte legame con la famiglia (al figlio Nanni dedica il suo ultimo libro) e la scrittura come strumento di introspezione, crescita e rinascita. Eppure parlando con lei, si ha la sensazione che nella sua vita, scrittura e professione si intersecano. Non ha a caso, entrata in magistratura giovanissima, sceglie subito i minori ed i detenuti. I primi non a caso protagonisti nelle sue opere, i secondi destinatari di progetti rieducativi di grande spessore.

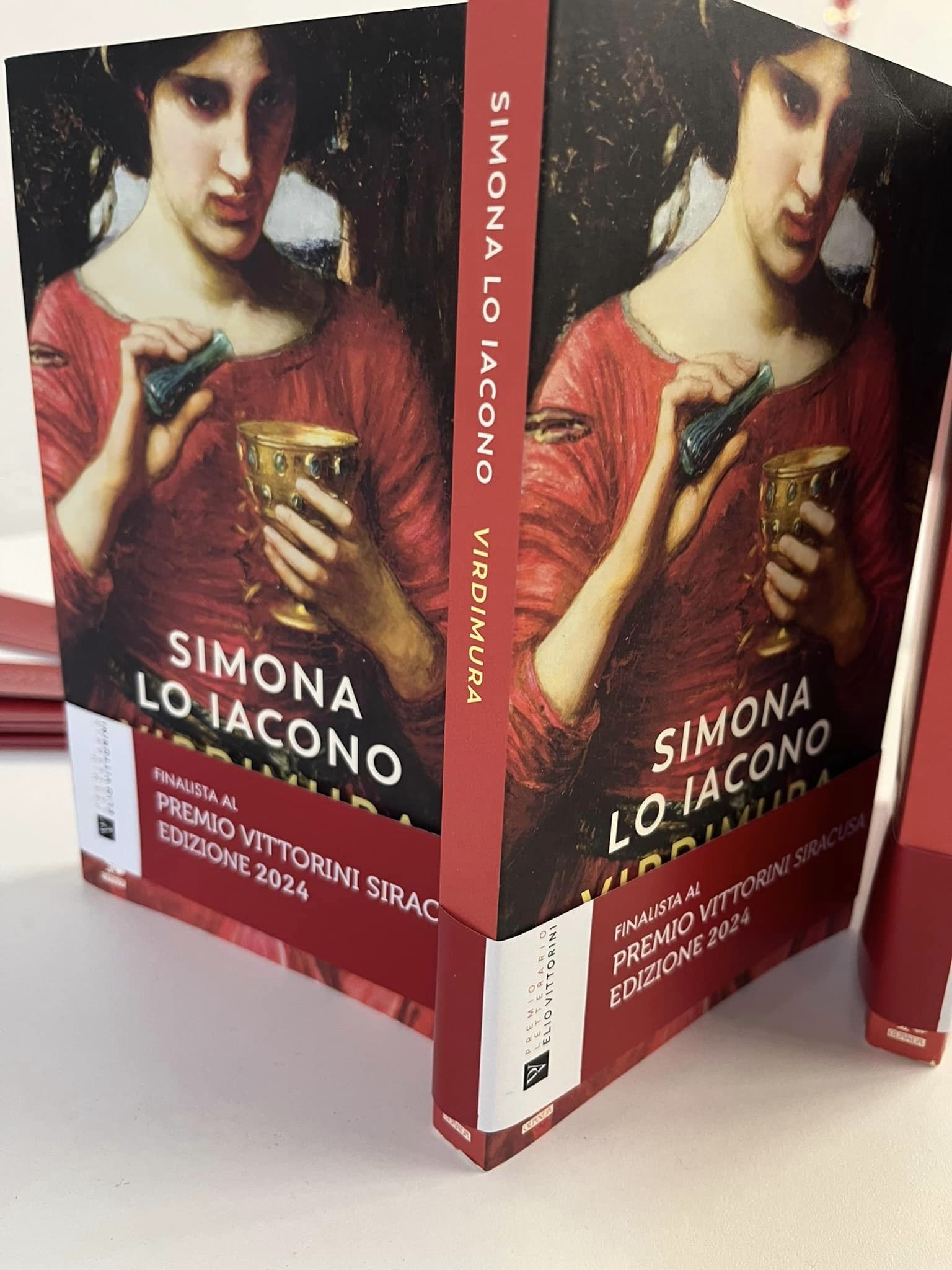

Il linguaggio della poesia di “Virdimura” di Simona Lo Iacono vince il premio Vittorini

Simona Lo Iacono, dopo il premio nel 2009 a “Tu non dici parole” (Giulio Perrone Editore) come Opera Prima, la giuria del Premio letterario Vittorini, presieduta dal professore Antonio Di Grado, le ha consegnato la vittoria di questa ultima edizione con “Virdimura” edito da Guanda. Sorpresa?

«E come non esserlo? Sono rimasta basita. Pensavo che la mia esperienza con questo bel premio letterario, guidato dal professore Enzo Papa, si fermasse anni fa, quindi una gioia doppia perché inaspettata. Un grande dono. Essere in finale per me era già una gioia. L’ho appreso sul palco. Abbiamo ascoltato e sono stata felice».

Il premio Vittorini 2024 a Simona Lo Iacono affiancata da Antonio Di Grado, presidente della guria, Fabio Granata, assessore alla Cultura di Siracusa, e Enzo Papa, presidente del Premio

Lei non si smentisce mai e, con grande generosità, ringrazia in appendice una delle sue tirocinanti, la giovane magistrata Ilenia Bongiorno, oggi giudice al Tribunale di Caltagirone, da cui le proviene il suggerimento su Virdimura, che dà il nome al suo ultimo libro.

«Eh sì, grazie a questo importante suggerimento è nata la mia ricerca di più di due anni che ha prodotto “Virdimura”. Ilenia Bongiorno, professionista di grande livello, mi raccontò che tra le stradine della Giudecca di Catania si muoveva il primo medico donna mai esistito. Io per la verità sul 1492, anno della interdizione degli Ebrei di Sicilia a Siracusa, avevo già scritto “Il cancello”, la storia tra un ebreo chiuso nel ghetto e una donna cristiana, e mi ero già occupata della tradizione ebraica ed anche dei nomi delle donne ebree. Che sono i nomi che ci consegna la tradizione vetero testamentaria, Ruth, Abigheil, Ester… ma Virdimura non lo avrei mai immaginato e mi chiesi che nome fosse. Mi colpì la sua radice narrativa perché metteva insieme il verde e le mura. Ho capito subito che c’era un’assonanza e sono andata a documentarmi. Mi sono imbattuta proprio nel testo di una licenza conservato nell’Archivio di Palermo e datato 7 novembre del 1376. Era anche il giorno del compleanno della mia mamma. Un bel segno. Proseguii. Da lì cominciò la mia avventura. Il documento parla di Virdimura iudea. Inoltre, ci dice che è moglie di un medico di nome Pasquale, personaggio realmente esistito e che nella storia mantiene il suo nome. Era una delle tante dutturisse del medioevo, donne che avevano una dimestichezza con la cura al femminile. Ginecologhe e levatrici che affiancavano le attività di mariti, fratelli e padri, quindi erano spessissimo delle assistenti con una formazione egregia, di tipo esperienziale perché stavano accanto a medici della loro famiglia».

“Virdimura” di Simona Lo Iacono, il libro vincitore del XXXIII Premio letterario Elio Vittorini di Siracusa

In realtà una dutturissa un po’ speciale, vero?

«Virdimura si distacca da tutte perché innanzitutto non si occupa solo di cura del femminile ma fa, quello che le fonti ci dicono, arte chirurgica delle carni, cioè è una chirurga, un’eccellente diagnosta ed in più sappiamo, con certezza, che apparteneva ad una famiglia di medici, il padre era medico. La cosa più interessante è che subordinò questa concessione della licentia curandi ad altre due, quella di curare gratuitamente, elemento di forte rottura col passato perché a Catania, così come nel Regno delle Due Sicilie, qualunque tipo di arte, non solo medica, doveva essere obbligatoriamente a pagamento ed in più sottopose la professione anche ad una seconda pratica, ovvero curare i più poveri tra i poveri, i disabili fisici e psichici, relegati al Bastione degli Infetti. Una donna che rompe con la tradizione ma, in particolare, fu la prima ad ottenere una concessione formale, licentia docendi atque curandi, ad insegnare e curare, concessa solo agli ebrei di sesso maschile».

Storicamente un lavoro importante…

«Così indietro nel tempo con i miei romanzi non ero mai andata. E poi dovevo ambientare una storia su Catania medievale, interamente sottoterra, tranne che per il Bastione degli Infetti, un lebbrosario, il Pozzo di Gammazita ed il Castello Ursino, federiciano. In questo contesto c’erano due giudecche, la Giudecca soprana, dove appunto sta il teatro greco romano, e la Giudecca Sottana che è da collocare visivamente dove ora ci sono portici e ferrovia. Per dare una credibilità a questa figura realmente esistita, dovevo conoscere la Catania medievale, capire e, quindi dare un corpo, una voce anche a Virdimura».

Quanto tempo ha impiegato?

«Le ricerche mi hanno occupato per un paio d’anni, la stesura più veloce».

Si ha spesso la sensazione che la sua idea di letteratura voglia dare voce a donne e uomini estremamente unici nelle scelte, nel modo di vivere, sempre nascosti e spesso fragili. E’ così?

«Sono catturata da tutte le storie dove c’è una realtà trasfigurata. Non è necessario che ci sia un lieto fine. Tant’è che, ad esempio, ne “Il morso” (Neri Pozza, 2017), protagonista è una donna siracusana anche lei realmente esistita: Lucia Salvo, a’ babba, epilettica ma la cui malattia venne scambiata per pazzia. Lucia vive nel 1848, e l’epilessia era il morbo sacer, il morbo dei pazzi. Viene presa per pazza, pur essendo una figura fondamentale nei moti rivoluzionari, dei quali lei stessa decreta la fortuna perché riesce a trovare il meccanismo per portarli a compimento. Lucia finirà in manicomio. Il romanzo termina nel 1871 e lei da lontano sente gli scoppi dell’Italia nascente. Sa perfettamente che quel risultato è anche merito suo ma può solo scrivere la sua storia sui muri del manicomio. Quella è la sua resurrezione, scrivere sui muri la verità. Nessuno potrebbe dire che Lucia fu una donna riuscita, conclusa, compiuta. Infatti, non vede i frutti del suo sacrificio, perde tutto, sé stessa, l’amore eppure per me quella è una donna unica, a cui dedicare una storia. A me interessava il dato della realtà che si trasforma in un’occasione, spesso in una vocazione. Vicende che pur partendo da condizioni svantaggiosissime hanno la capacità di evolversi in una conquista».

Un po’ come accade con “La tigre di Noto” (Feltrinelli, 2023) la storia di Anna Maria Ciccone

«In quel caso non è quello che gli uomini chiamano, più comunemente il successo ma un approdo positivo nel caso di Anna Maria Ciccone, un altro personaggio realmente esistito, un’ importante fisica, che lavora alla Sapienza, alla Normale di Pisa, moltissimi studi che la porteranno ad essere la fondatrice della quantistica moderna. Il vero successo fu il fatto di aver trovato nella sua vocazione una modalità di esistenza, di capacità di sovvertire i canoni di un destino avverso. Una donna che si scontra con la ferocia nazista e che riesce a salvare tutti i tomi della biblioteca universitaria, un patrimonio di studio importantissimo, che poteva essere distrutto per sempre dal Regime. Il rivolgimento dei miei personaggi è sempre e soltanto di natura interiore e spirituale. Non è basato sulle forze umane ma su capacità interne che ha l’essere umano, limate, forgiate dalle esperienze del dolore, dalla sofferenza ma che sanno resistere a questa avversione in maniera creativa».

Una rivincita ad una vita difficile. Dimostrare dunque la capacità che ha l’uomo di rinascere?

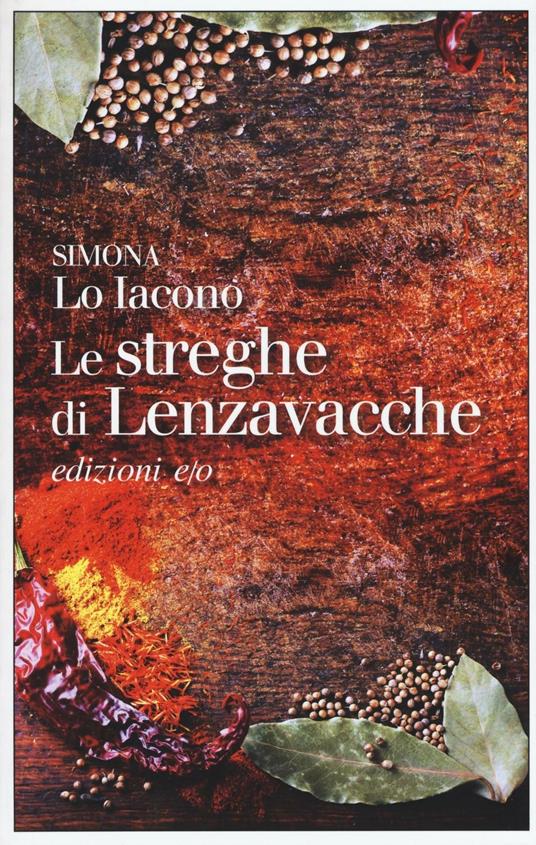

«Tutti personaggi a cui il mondo non darebbe una sola possibilità e che, invece, riescono attraverso capacità interiori a trovare anche nelle condizioni più difficili un modo di essere felici. Ne “Le streghe di Lenzavacche” (E/O, 2016) questo è chiarissimo. Lì c’è una madre con un bambino fortemente disabile , impedito a fare un viaggio nel mondo eppure questo bambino diventa un motore di cambiamento per sé stesso e per gli altri. Questo mi interessa in letteratura, uno sguardo che si sappia posare su ciò che per gli altri sarebbe da scartare. Con lo scarto, diceva mia nonna, si fanno i migliori sughi».

Quanto in questa ricerca c’è della Simona Lo Iacono legata al senso spirituale e religioso?

«C’è tutta la mia persona e la mia ricerca. In fondo i miei libri sono una ricerca interiore. Io non faccio altro che offrire allo sguardo altrui una storia che prima racconto a me stessa. Non ho mai una pretesa comunicativa esterna. Ho sempre una necessità di ricerca personale. In realtà, la scrittura per me è stata sempre anche un traguardo spirituale».

Quando e come nasce questa esigenza della scrittura?

«Da piccolissima. Avevo cinque anni, scrivevo appena poche parole ma mi chiudevo negli armadi perché avevo capito che nella scrittura c’è qualcosa di talmente intimo che mi doveva avvolgere. Quale migliore spazio di un armadio in cui chiudersi? Mia madre e mio padre mi cercavano ed io non gli rispondevo, perché avevo bisogno di quella intimità. Mi ricordo che scrivevo nel buio e già allora la scrittura mi portava dentro me stessa, nel mio centro. Questo, da sempre, mi aiuta a mantenere le radici dentro me stessa e mi aiuta a guardarmi. Senza la scrittura io non so guardarmi, anche le mie preghiere sin da piccola cominciano con la scrittura. Un vero strumento e, attraverso essa, scoprivo grandi cose che non scoprivo in altre forme. C’era un bisogno di scrivere per scoprire le cose del mondo e questo l’ho fatto per anni. Tant’è che prima ancora di scrivere storie scrivevo poesie. Intuivo che era già una strada che mi portava ad altre dimensioni».

Simona Lo Iacono

Che ruolo ha la professione di magistrato nella scrittura? Una scelta impegnativa quella di occuparsi dei minori e della famiglia ma in linea con i temi da sempre trattati.

«Assolutamente sì. Sono entrata in magistratura con l’idea di occuparmi di minori. Ho atteso facendo altre strade ma appena possibile sono approdata a Catania in Corte d’Appello. Anche nelle carceri ho vissuto esperienze uniche, penso al Carcere di Brucoli dove abbiamo costituito una vera compagnia, I Temporaneamente Stabili. Eravamo 14, 13 detenuti più io. Mettevamo in scena dei testi anche scritti da noi stessi. Una esperienza bellissima. Era il 2016, andavo una volta a settimana per il nostro progetto rieducativo. Detenuti diventavano attori, realizzatori di scene, decoratori, costumisti. Nelle carceri ci sono grandi potenzialità. E poi la fase finale con il pubblico, anche esterno, con il riconoscimento dell’applauso finale che offre una grande gioia ed una grande emozione. Restituire alla società un proprio prodotto per loro era un momento molto bello, anche perché ricordo che a Brucoli avevamo detenuti con reati veramente importanti, con reperti di alta e media sicurezza. Parliamo di omicidi e traffico internazionale di stupefacenti. Quando mi sono trasferita a Catania sono andata all’IPM (Istituto Penale Minorile), dove i ragazzi scontano condanne superiori ai tre anni con reati pesanti. Un mondo difficile dove lavorare significa dare speranza, un riscatto».

Quanto la sua professione la aiuta nella scrittura? O accade il contrario?

«Più è la scrittura a forgiare il mio lavoro, perché la scrittura mi ha cambiato. Mi hanno sostenuto gli studi umanistici e la mia lettura. Leggendo acquisisci prossimità, acquisisci un modo di guardare alle cose e alla realtà diverso. Chi sa leggere, riesce a leggere poi tutto, non solo i libri ma le realtà e, quindi, poi sulle vicende processuali il mio sguardo è stato sempre più completo. Quando leggi un libro, sai scardinare le apparenze, perché la lettura ti abitua a fare questo, ad acquisire capacità critica, a saper guardare in maniera differente. Uno sguardo allenato nei processi è utilissimo, perché ti fa venire i dubbi. Il dubbio è sempre importantissimo, soprattutto se ti serve per scandagliare la verità dell’essere umano. Ecco direi che è la scrittura che mi porta verso la giustizia e non il contrario».

E’ mai capitato, anche a distanza di tempo, che una storia diventasse oggetto di ricerca e introspezione personale?

«Anche se le storie che io ascolto e istruisco nel mio lavoro, a raccontarle, probabilmente nei romanzi sarebbero considerate non credibili, tanto atroci e forti, soprattutto quelle che riguardano i bambini, non è mai capitato ed il segreto di ufficio ci obbliga a non farne mai accenno. Vede, in magistratura gli unici uffici dove il magistrato può fare qualcosa anche a livello operativo, oltre che giuridico, sono proprio gli uffici minorili e gli uffici di sorveglianza, con i minori e con i detenuti. Ecco perché era un mio desiderio occuparmi di loro. Solo con queste due categorie puoi avere i mezzi per cambiare in meglio la vita di chi incontri e dare una possibilità. Un contatto ed una prossimità che può davvero dare una speranza a chi ha vissuto spesso cose da dimenticare».

Commenti